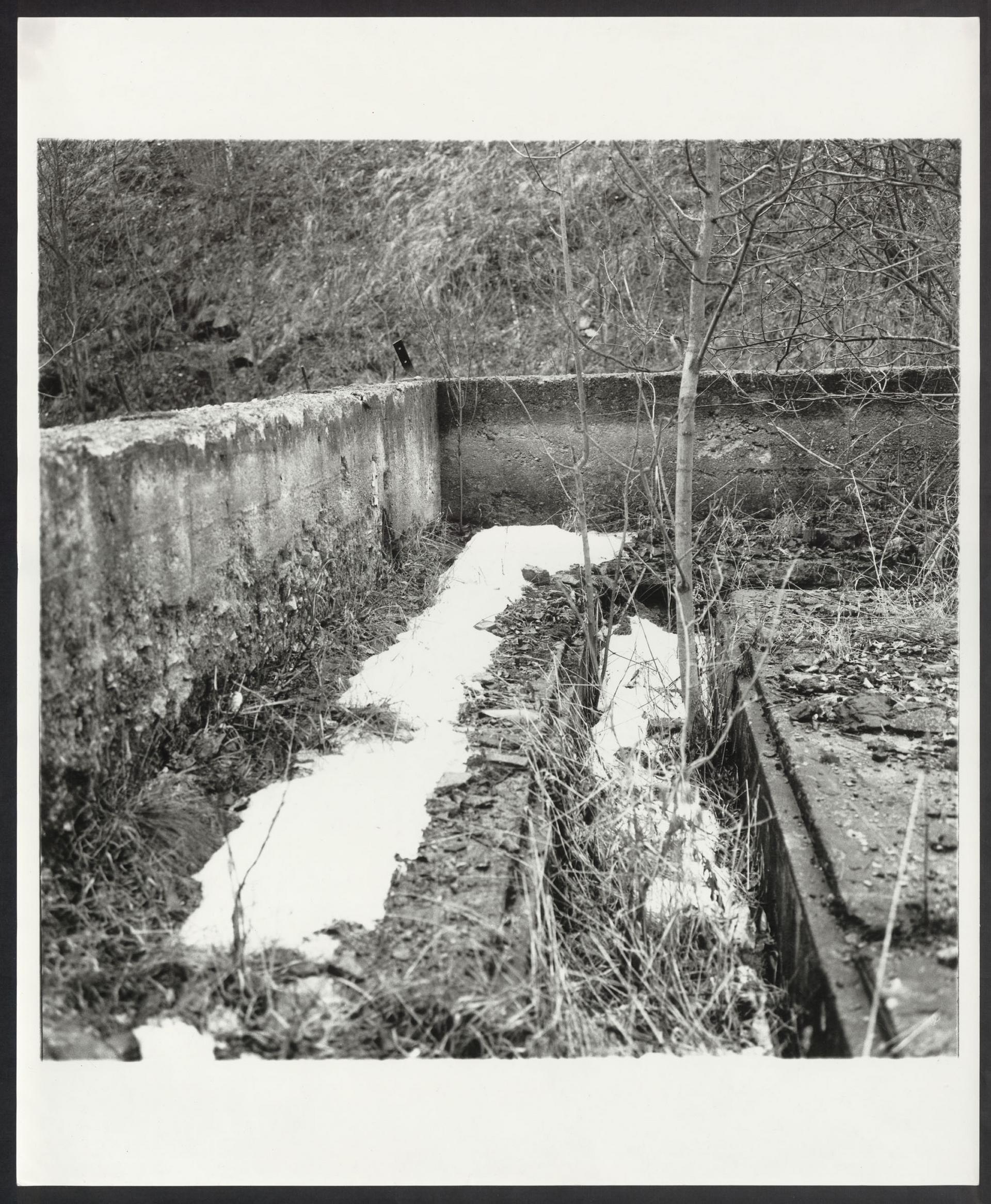

Fotografie Heimrad Bäcker: „Südwestliches Fundament der ‚Großen Halle‘ im Steinbruch Wienergraben des Konzentrationslagers Mauthausen“, o.D.

Fotografie von Heimrad Bäcker: „Südwestliches Fundament der Großen Halle im Steinbruch Wiener Graben des Konzentrationslagers Mauthausen,“, o.D.

Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, ÖLA 153/00

Es genügt, die Sprache der Täter und der Opfer zu zitieren. Es genügt, bei der Sprache zu bleiben, die in den Dokumenten aufbewahrt ist. Zusammenfall von Dokument und Entsetzen, Statistik und Grauen.

(Heimrad Bäcker)

In seiner nachschrift verarbeitete der österreichische Autor, Verleger und Fotograf Heimrad Bäcker (1925–2003) Zeugnisse der nationalsozialistischen Menschenvernichtung mit den Verfahren der Konkreten Poesie. Mittels Reihung, Wiederholung, Aussparung (Bäcker) montierte er unzählige Schriftstücke und Dokumente des NS-Regimes sowie Aufzeichnungen Ermordeter und Berichte Überlebender zu einem umfassenden Werkkomplex und eindringlichen Zeugnis. Jeder Abschnitt von nachschrift ist Zitat; was Phantasie und Phantastik scheinen könnte, ist überprüfbares Dokument, schrieb Bäcker in dem 1986 im Verlag edition neue texte veröffentlichten Band. nachschrift umfasst mehrere Werke, darunter die Bücher nachschrift (1986) und nachschrift II (1997), SEESTÜCK (1985), die Fotografien und Texte kombinierende Publikation EPITAPH (1989) sowie das Hörstück Gehen wir wirklich in den Tod? (1988).

Bäcker trat 1938 der Hitler-Jugend bei und war mit 18 Jahren NSDAP-Mitglied und Mitarbeiter der Presse- und Fotostelle der HJ-Gebietsführung „Oberdonau“. Durch eine Kinderlähmung behindert, war der Betritt eine Möglichkeit, in eine Gemeinschaft aufgenommen zu werden, hielt der Autor später über sich fest. Bald nach Kriegsende begann eine lebenslange Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen „Verwaltungsmassenmord“ (Hannah Arendt) und dessen Sprache. Ab den späten 1960er-Jahren fotografierte Bäcker materielle Überreste und topografische Spuren des NS-Regimes, insbesondere in den ehemaligen Konzentrationslagern Mauthausen und Gusen.

Die hier abgebildete, in EPITAPH enthaltene Fotografie ist Teil einer zwischen 1968 und 1989 entstandenen Serie nicht datierter Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Auf ihr zu sehen sind abschüssiges Gelände, von Gräsern überwucherte Betonstrukturen und Schneereste, die als Leerraum im Bild gleichsam eine Spur des Verschwindens markieren. Die Fotografie zeigt weder Menschen noch eine wiedererkennbare Ortsansicht. Erst in der Zusammenschau mit den sie begleitenden Texten wird ihre Bedeutung verständlich. Als Teil einer Serie verweist sie auf zahllose weitere Quellen ebenso wie auf eine nicht endende Spurensuche.

Katharina Manojlovic