Dissertation von Erich Franz Maroscheck: Beiträge zur Kenntnis des Granites von Mauthausen in Oberösterreich, 1931

Die Dissertation mit dem Titel Beiträge zur Kenntnis des Granites von Mauthausen in Oberösterreich wurde 1931 an der Philosophischen Fakultät der Universität Wien eingereicht. Der Autor Erich Franz Maroscheck (geb. 1909) hatte das Thema seiner Doktorarbeit auf Anregung des Leiters des Mineralogisch-Petrografischen Instituts, Prof. Alfred Himmelbauer, gewählt. Die große Anzahl bereits existierender Steinbrüche in dieser Region ermöglichte eine rasche Gewinnung von Gesteinsproben, die Maroscheck vergleichend analysieren konnte. In der Einleitung begründete Maroscheck die Wahl von Mauthausen außerdem mit einer Forschungslücke zu diesem Teil des Donauprofils und damit, dass der größte Teil des Wiener Straßenpflasters aus Mauthausener Granit besteht.

Tatsächlich wurden die Granitvorkommen in der Umgebung von Mauthausen seit mindestens 150 Jahren wirtschaftlich genutzt. Besonders ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert griff die wachsende Metropole Wien auf den feinkörnigen Granit von Mauthausen zurück, der sich besonders für Straßenpflaster eignete. Zu deren Gewinnung kaufte die Stadt Wien 1873 u. a. den Steinbruch Wiener Graben sowie 1922 den Bettelberg.

Erich Maroscheck: Beiträge zur Kenntnis des Granites von Mauthausen in Oberösterreich, Dissertation an der Universität Wien, 1931, 29.

Universitätsbibliothek Wien, D-2577

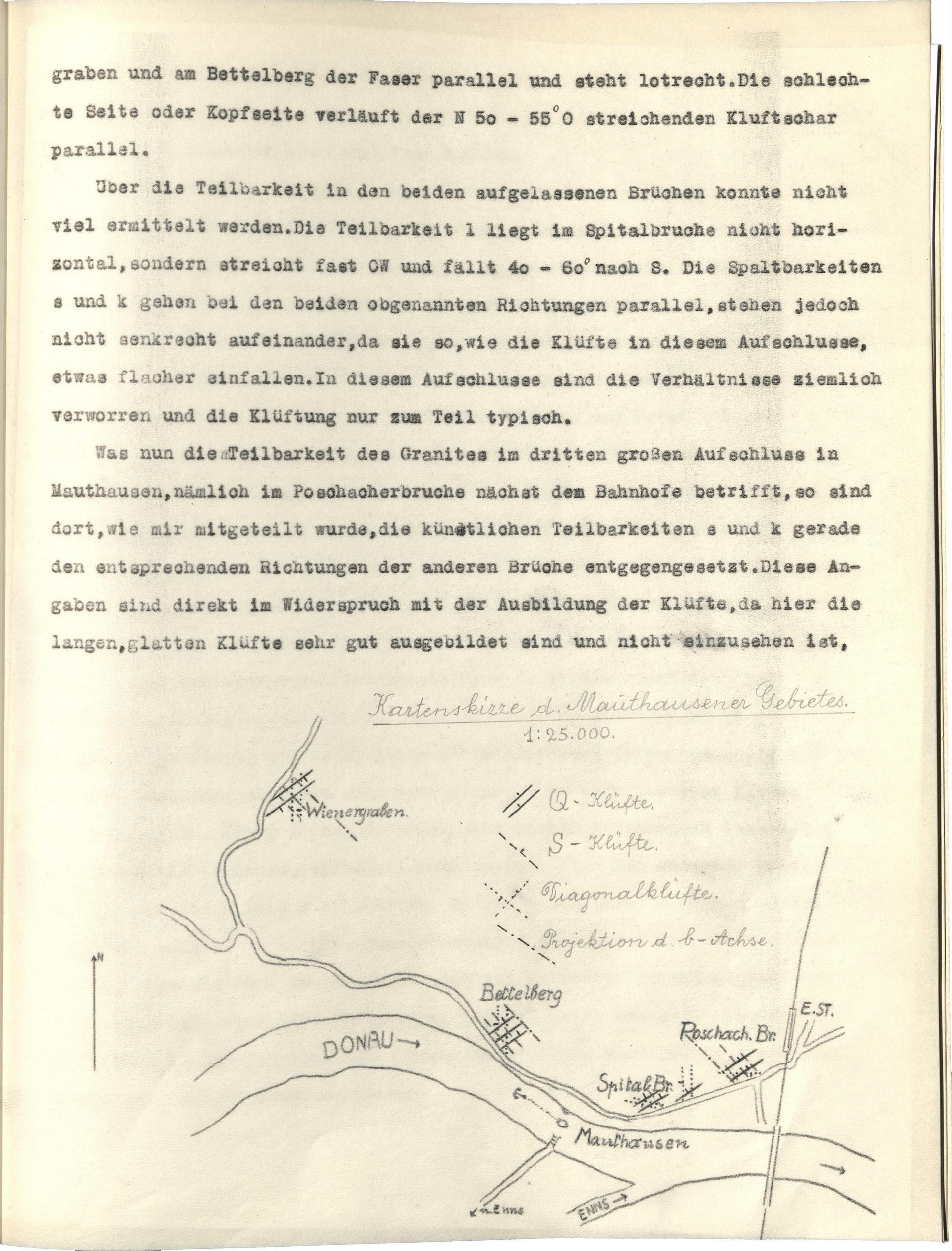

Maroscheck sammelte für seine gesteinskundliche Studie Untersuchungsmaterial aus den Steinbrüchen Wiener Graben, Bettelberg und Poschacherbruch (Heinrichsbruch). Die Materialproben untersuchte er mit mineralogischen, chemischen und relativ neuen gefügeanalytischen Methoden, um u. a. den Säuregrad, die Körnung sowie die Art der Einschlüsse im Granitgestein zu bestimmen. Über die Analyse der Einzelproben hinaus ging Maroscheck in der Dissertation auch auf die Geologie der Region sowie auf die Tektonik der Granitvorkommen ein – Fragen, die auch für den industriellen Granitabbau von wesentlicher Bedeutung sind.

Maroschecks Dissertation wurde approbiert und er promovierte am 10. November 1931 zum Doktor der Philosophie. Einen Monat später trat er der NSDAP bei. Beruflich betätigte er sich in der Folge in Wien als Mittelschullehrer und wurde auch Mitglied des NS-Lehrerbundes. Für eine weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit Themen der Petrografie und Mineralogie konnten keine Hinweise gefunden werden.

Die Granitsteinbrüche in der Region Mauthausen waren nach dem „Anschluss“ 1938 ein wesentlicher Faktor für die Standortentscheidung zur Errichtung der KZ Mauthausen und Gusen. Die SS-Firma Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH (DESt) übernahm kurz darauf den Steinbruch Wiener Graben, während der Bettelberg weiterhin von der Stadt Wien betrieben wurde. Der Poschacherbruch blieb im Besitz des Unternehmers Anton Poschacher, der sich mit der DESt arrangierte. 1942 stellte ihm die Lagerleitung des KZ Mauthausen einige jugendliche Häftlinge aus Spanien als Zwangsarbeiter zur Verfügung.

Die KZ Mauthausen und Gusen wurden direkt angrenzend an die Steinbrüche und zu großen Teilen aus dem vor Ort gewonnenen Granit errichtet. Bis 1943 wurde der Großteil der KZ-Häftlinge zur Arbeit in den Steinbrüchen eingesetzt. Die körperlich aufreibende Zwangsarbeit diente der SS auch als systematisches Vernichtungsinstrument. Zudem waren die Steinbrüche Orte des Terrors und gezielter Mordaktionen.

Katharina Kniefacz