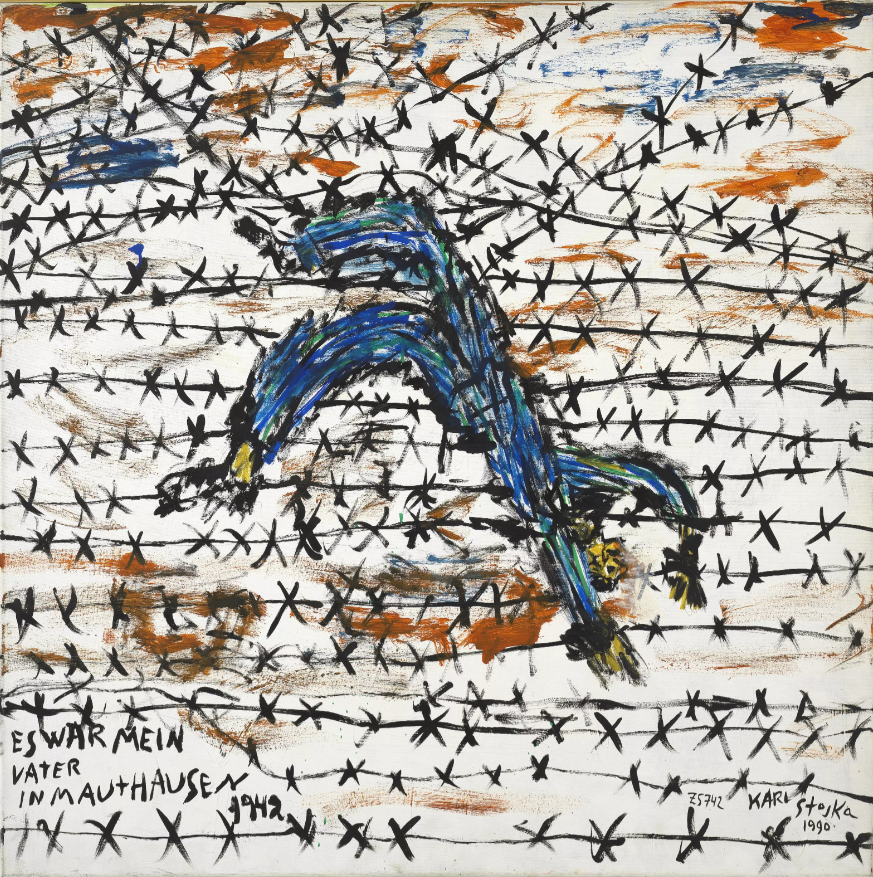

Gemälde von Karl Stojka: „Es war mein Vater in Mauthausen 1942“, 1990

Gemälde von Karl Stojka: „Es war mein Vater in Mauthausen 1942“, 1990

Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Wien Museum, Inventarnr.: 249868

Foto: Birgit und Peter Kainz

Es war mein Vater in Mauthausen 1942, ein Gemälde von Karl Stojka (1931–2003), zeigt einen toten Mann im Stacheldraht des Konzentrationslagers Mauthausen hängend. Signiert ist es mit Z 5742 Karl Stojka 1990. Als Karl Stojka dieses Bild malte war er 59 Jahre alt und verarbeitete darin künstlerisch die Traumata seiner Kindheit in Verbindung mit dem Porajmos – dem nationalsozialistischen Genozid an Roma und Sinti –, sein Überleben in mehreren Vernichtungslagern und den Tod von über 200 Familienmitgliedern.

Stojka durchlief mehrere Konzentrationslager und wurde auf einem Todesmarsch aus dem KZ-Flossenbürg in Richtung KZ-Dachau durch US-amerikanische Truppen am 27. April 1945 befreit. Anschließend blieb er zunächst gemeinsam mit seinem Bruder Mongo in Bayern. Erst 1947 kehrten die beiden nach Wien zurück, wo sie auf die restlichen überlebenden Familienmitglieder, seine Mutter Sidi und die Schwestern Mizzi, Kathi und Ceija trafen. Wie so viele der Überlebenden versuchten sie, ein neues Leben aufzubauen und der Erinnerung zu entfliehen. Karl arbeitete als Minenarbeiter in Frankreich, war Fremdenlegionär und wurde Teppichhändler in Deutschland, Italien, Portugal und den USA. 1985 kehrte er nach Österreich zurück. Dieses umtriebige Leben und die zwischenzeitliche Gründung einer Familie konnten die Wunden der Vergangenheit nicht heilen.

Im Malen und in seiner Funktion als Zeitzeuge fand er einen Weg damit umzugehen, was ihm nicht leichtfiel. 1992 sagte er dazu: Bei jedem Pinselstrich, den ich gemacht habe, habe ich mich direkt zurückgefühlt nach Auschwitz. […] Für mich ist es, als ob es gestern gewesen wäre. (Stojka) Immer präsent in seinen Erinnerungen war sein Vater Karl Wackar Horvath (1908–1942). Dieser war 1941 auf dem Wiener Lagerplatz der Roma festgenommen und erst nach Dachau und dann nach Mauthausen deportiert worden, wo er 1942 ermordet wurde. Die Familie bekam ein Paket mit Asche und einigen wenigen Habseligkeiten des Vaters. Kurz danach wurde auch die restliche Familie deportiert. Der 11-jährige Karl, der nicht begreifen konnte, was mit dem Vater passiert war, war fortan auf der Suche nach ihm. Meine Gedanken waren immer bei meinem Vater. Die Liebe zu ihm war tausend mal größer als das Elend, das ich erlebt habe und mein fester Glaube daran, ihn wiederzufinden, hat mir die Kraft gegeben, Hunger und Durst zu vergessen und zu überleben. (Stojka) In seiner künstlerischen Arbeit, seinem Erzählen als Zeitzeuge konnte er einen Umgang mit seiner Sehnsucht nach der zerstörten unbeschwerten Kindheit und dem fürchterlichen persönlichen Schicksal und jenem seiner Familie und Volksgruppe finden. Obwohl ihm klar war: Nur der Tod wird mich einmal von meinen Erinnerungen an diese schrecklichen Erlebnisse erlösen (Stojka), konnte er doch Trost und Sinn im eigenen Überleben finden: Wir Roma sind wie die Blumen der Erde, man kann uns zertreten, man kann uns verbrennen, man kann uns erschlagen, man kann uns erschießen – wir kommen wieder. (Stojka)

Zusammen mit seiner Schwester Ceija war er wesentlich daran beteiligt, erstmals öffentlich auf das Schicksal der Volksgruppe aufmerksam zu machen und als Zeitzeugen auch mit den Brüdern Karl und Mongo Aufklärungsarbeit zu leisten.

Nach einer ersten Welle öffentlicher Aufmerksamkeit und Anerkennung spiegelte sich dieses Bemühen auch in den musealen Sammlungen wider. 1997 kaufte das Historische Museum der Stadt Wien sechs Werke von Karl Stojka und später auch Werke seiner Schwester Ceija an und bewahrt somit einen Teil dieser Erinnerungen im öffentlichen Gedächtnis. Damit Karl Stojkas Wunsch in Erfüllung gehe, der seine Bilder nicht aus Rache und Hass malte, und die Nachwelt inständig aufforderte: Laßt es nicht zu, dass die Welt wieder brennt und in die Finsternis gestoßen wird! (Stojka)

Gerhard Milchram