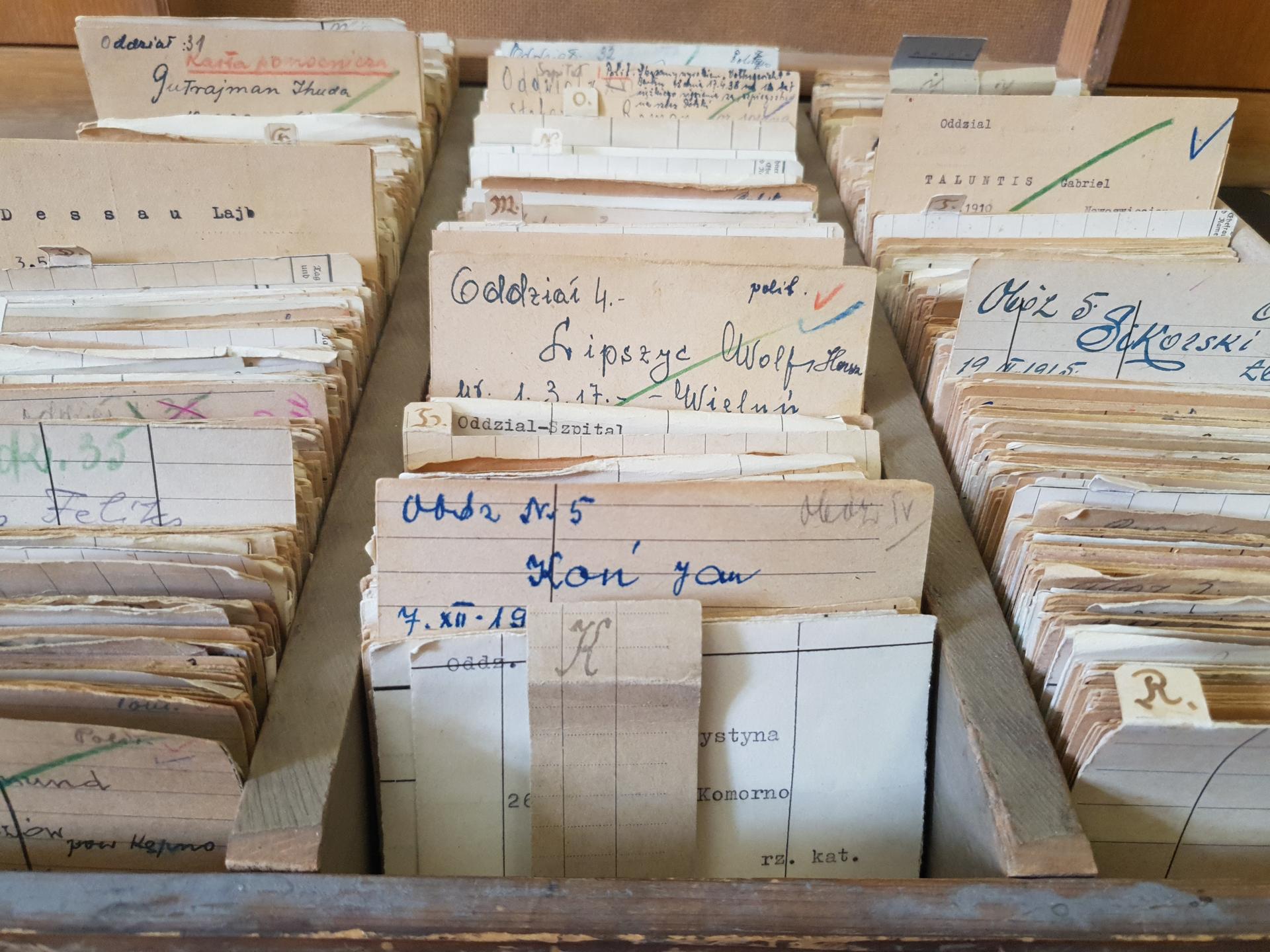

Kasten mit Karteikarten polnischer „Displaced Persons" in Ebensee, 1945–1947

Kasten mit Karteikarten polnischer Displaced Persons in Ebensee, 1945–1947

Holzkasten, 41 x 55 x 5 cm, A5-formatige Karteikarten aus Papier

Zeitgeschichte Museum und KZ-Gedenkstätte Ebensee, PL

Foto: Nina Höllinger

Der Karteikasten umfasst 2.939 personenbezogene Karteikarten (2.530 Männer und 409 Frauen). Obwohl der überwiegende Teil der überlebenden Häftlinge rasch nach der Befreiung des Konzentrationslagers Ebensee abreiste, blieben hunderte polnische Staatsbürger*innen, teilweise Familien mit Kindern, im Displaced Persons-Camp Ebensee. Diese Personen sind in den hier vorliegenden Karteikarten erfasst. 99 % waren Pol*innen (siebzehn waren aus Russland und der Ukraine, einer war aus Griechenland). Neben ehemaligen KZ-Häftlingen befanden sich im DP-Camp auch frühere Zwangsarbeiter*innen und Kriegsgefangene.

Das Camp 400 Ebensee, später 403, bestand aus mehreren Lagerkomplexen und wurde von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) betreut und versorgt. Zum Lagerkomplex Ebensee zählten weiters die Zweigunterkünfte in Bad Ischl für Jüdinnen und Juden (Camp 406 „Golden Cross“), das Camp in Goisern (Hospital 904) sowie ein Lager in Lambach. Ziel der UNRRA war die Repatriierung der Überlebenden.

Die Karteikarten wurden teilweise handschriftlich, teilweise maschinschriftlich verfasst und alphabetisch geordnet. Die Vermerke auf den Karten sind aufgrund der polnischen Selbstverwaltung des Lagers – abgesehen von englischen Zusatzvermerken – in polnischer Sprache verfasst. Sie beinhalten: Lagerabschnitt, Name und Vorname, Geburtsdatum und -ort, Religionsbekenntnis, Häftlingsnummer und -kategorie, bei Kriegsgefangenen der militärische Rang, Datum der Deportation, Entlassungsdatum aus dem Lager, gegebenenfalls Tod im Lagerspital sowie vorheriger Haftort.

Die Karteikarten dienten einerseits der Lagerregistratur, andererseits auch der Suche nach Angehörigen und Verwandten. Im Bezirk Gmunden wurde deswegen auch die Aktion Wer sucht wen? (WSW) ins Leben gerufen. Zahlreiche Lagerinsassen (435 männliche KZ-Überlebende) fungierten als Zeugen für Prozesse gegen NS-Verbrecher in der unmittelbaren Nachkriegszeit.

2020 erfolgte eine statistische und qualitative Auswertung der Kartei. Das Durchschnittsalter der Lagerinsassen betrug bei Männern 28, bei Frauen 24 Jahre. Das Alter steht in Zusammenhang mit der Praxis der NS-Rüstungswirtschaft, junge Menschen für den Arbeitseinsatz in Fabriken und der Landwirtschaft zu deportieren. Unter den Deportierten befanden sich 153 Kinder unter 16 Jahren, auch Kleinkinder und Säuglinge, die während der Zwangsarbeit der Mütter oder auch im DP-Camp geboren worden waren. 958 Lagerinsassen waren von den Nationalsozialisten als „Juden“ kategorisiert worden. Ab Dezember 1945 wurde ein Großteil der Juden und Jüdinnen in Bad Ischl im Camp 406 „Golden Cross“ untergebracht.

Rund 1.700 Personen hatten eine KZ-Haft überlebt, alle anderen, rund 1.200 Menschen, kamen aus Zwangsarbeits- und Kriegsgefangenenlagern. Der überwiegende Teil der Displaced Persons, die davor in Konzentrationslagern inhaftiert waren, kam über die KZ Auschwitz, Plaszow und Groß Rosen nach Mauthausen und in der Folge über die Außenlager Melk, St. Valentin, Amstetten, Gusen oder Redl-Zipf in das KZ-Ebensee. 20 Männer waren als „Volksdeutsche“, die in der Deutschen Wehrmacht gekämpft hatten, registriert worden.

153 Männer und 3 Frauen starben während ihres Aufenthaltes im polnischen Spital (St. Josefs Haus), das dem DP-Camp angeschlossen war.

Die Kartei ist in digitaler Form auf www.memorial-ebensee.at abrufbar und wurde 2022 den Arolsen Archives als digitale Kopie übergeben. Somit dient sie bis heute der Recherche nach dem Verbleib von NS-Opfern.

Im August 1947 wurde das DP-Camp am ehemaligen KZ-Lagergelände aufgelöst. Ein Lager für volks- und reichsdeutsche Flüchtlinge an anderer Stelle in Ebensee bestand unter dem Namen „Lager 403“ noch bis in die 1960er- Jahre und wurde vom Land Oberösterreich betreut.

Wolfgang Quatember