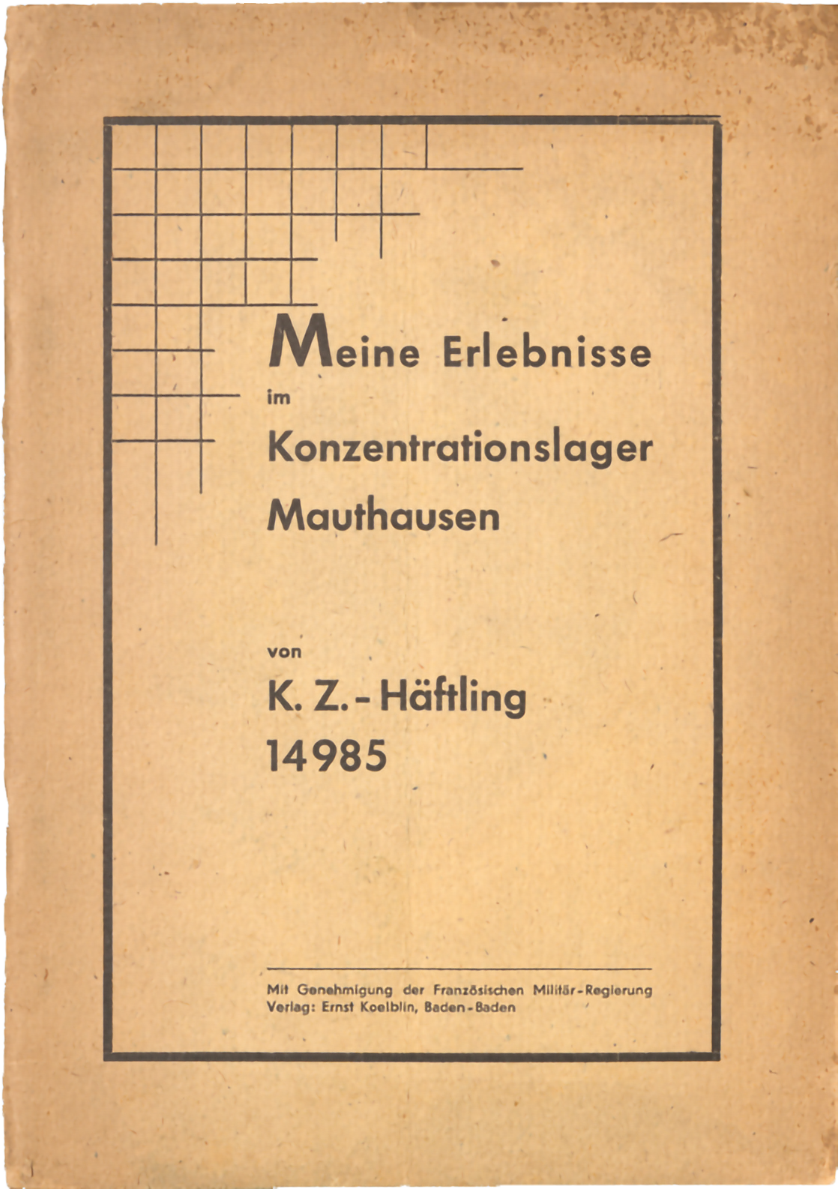

Erinnerungsbericht von Paul Geier und Karl Breitenfellner: „Meine Erlebnisse im Konzentrationslager Mauthausen", Feldkirch 1945

Erinnerungsbericht von Paul Geier gemeinsam mit Karl Breitenfellner: Meine Erlebnisse im Konzentrationslager Mauthausen, Feldkirch, 1945

Druck, 22,2 x 14,6 cm

Vorarlbergmuseum

Wer war Paul Geier? Der Erinnerungsbericht Meine Erlebnisse im Konzentrationslager Mauthausen von K.Z.-Häftling 14.985 hat nur 31 Seiten. Auf dem Titelblatt ist vermerkt: Mit Genehmigung der Französischen Militärregierung Feldkirch. Verlag: Paul Geier, Feldkirch/Vorarlberg. Zwei Exemplare des Heftes sind in der Vorarlberger Landesbibliothek zugänglich, datiert sind sie im Katalog mit 1945. Ein undatierter Nachdruck des Verlags Ernst Koelblin, Baden-Baden, befindet sich in der Bibliothek der KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Das Heft enthält mehrere Texte: einen längeren, die Erlebnisse des K.Z.-Häftlings 14.985 (S. 5–19), ohne namentliche Nennung des Autors, einen Bericht von Karl Breitenfellner unter dem Titel Schutzhäftling Nr. 50 801 (S. 20–25), in dem nun Paul Geier als Autor des ersten Textes genannt wird und schließlich den Brief eines Oskar Hodapp an eine Frau Brüstle (datiert: Karlsruhe 12. Mai 1942), in dem es um den Tod von Franz Hodapp geht, den Bruder von Oskar. Diesem Brief ist ein kurzer Kommentar vorangestellt (S. 26–28). Das Heft schließt mit einer Skizze des Krematoriums, des Schießstandes und der Leichenkammer des Konzentrationslagers Mauthausen. Auf der letzten Seite findet sich der Vermerk: Nachdruck und Uebersetzung vorbehalten! P. Geier, Feldkirch (Vorarlberg), Kreuzgasse 12.

1998 wurde der Text Meine Erlebnisse im Konzentrationslager Mauthausen erneut veröffentlicht und von Gerhard Wanner kommentiert. Der von Wanner edierte Text unterscheidet sich vom Original: Es fehlt das kurze Vorwort mit der Bemerkung, dass es sich hier um keine schriftstellerischen Abhandlungen und Propaganda-Schriften handle, sondern um reine Tatsachen, wie man sie gesehen und erlebt hat. Es fehlen weiters der Bericht von Breitenfellner, der Brief von Hodapp an Frau Brüstle und die Skizze vom Krematorium. Außerdem beginnt der Text mit Passagen, die sich im Original nicht finden. Woher sie stammen, ist im Kommentar zur Edition nicht angegeben. Wanner datiert den Text auf 1945. Dieses Datum ist auch im Katalog der Landesbibliothek vermerkt. Im Original ist allerdings kein Erscheinungsdatum angegeben. Woher die Angabe stammt, ist unklar.

Die Erlebnisse im Konzentrationslager sind nüchtern geschildert, es werden mehrere Namen von Tätern genannt, auch von anderen Häftlingen. Es ist eine unheimliche, nahezu entmenschlichte Zwangsgemeinschaft, von der berichtet wird. Sachliche Fehler, Unstimmigkeiten sind darauf zurückzuführen, dass der Einzelne in einem KZ nur einen sehr beschränkten Überblick hatte, vieles von anderen erfuhr und kursierende Gerüchte aufnahm. Sie entwerten die Darstellung keineswegs.

Wer aber war nun Paul Geier? Aus Liechtensteiner Akten ist bekannt, dass er 1938 als Kellner im Feldkircher Gasthaus Ochsen arbeitete und nebenbei in einigen Fällen als Fluchthelfer tätig war. Einmal wurde er von der Liechtensteinischen Polizei verwarnt, Ende Juli 1938 auch von der Gestapo verhaftet, aber im Oktober 1938 wieder freigelassen. Aus den Häftlingsunterlagen geht hervor, dass er 1887 in Schneidemühl geboren worden war. Seine Eltern, August und Wilhelmine Geier, wohnten in Wittenberg. Er war ledig, hatte ein Kind, war konfessionslos und deutscher Staatsbürger. Als „erlernter Beruf“ wurde angegeben: „Kellner“.

Am 26. November 1942 wurde er durch die Kriminalpolizei in Karlsruhe unter Verweis auf das Strafregister nach Mauthausen eingewiesen. Als Grund ist angegeben: „DR-SV“, das bedeutet „Deutsches Reich – Sicherheitsverwahrung“. Im Register für Vorverfahren (Arolsen Archives) findet sich ein Eintrag, dass das Verfahren gegen Paul Geier, Mechaniker, am 7. Februar 1940 wegen § 137 begonnen, am 20. Februar 1940 nicht vor Gericht, sondern auf andere Art, insbesondere durch Strafbefehl beendet worden war. Geier wurde infolge einer Vereinbarung zwischen dem Justizministerium und der SS im Jahr 1942 aus einer Justizanstalt in das KZ Mauthausen abtransportiert.

Paul Geier erlebte die Befreiung des KZ Mauthausen im Mai 1945. Gerhard Wanner gibt an, dass Paul Geier 1946 nach Deutschland gegangen sei, wo sich seine Spur verliere. Wer auch immer diesen Text geschrieben hat und wer auch immer Paul Geier war, die Schilderung der Erlebnisse ist erschütternd.

Peter Melichar